ビル、食品工場、店舗、一般住宅など

どんな場所でもお気軽にご相談ください。

有害鳥獣とは?

以前より野生鳥獣による農作物被害はありましたが、それでもある程度の野生生物との住み分けは出来ていました。しかし最近では人間環境へ適応してきた野生生物や、外来生物などが身近に害をもたらすようになり、大きな社会問題になっています。

<鳥類・獣類の主な被害例>

◆足音や鳴き声

◆糞尿害・悪臭

◆食害

◆建物の害

◆動物由来の感染症 など

※当社では下記作業もおこなっています。お気軽にご相談ください。

生息調査・捕獲・侵入対策工事・糞尿処理及び清掃・殺菌殺虫・消臭等

おもに関係する法律

- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

- 特定外来生物による生態系に係る被害防止に関する法律

- 動物の愛護及び管理に関する法律

法律によって捕獲できない生物もいます。

狩猟免許等を持った専門スタッフが対応します。

▲有害鳥獣駆除従事者の腕章

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律による罰則一覧(鳥獣法)

罰則が適用される主な違反行為は、次のとおりである。

○一年以下の懲役又は百万円以下の罰金

- 狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等

- 鳥獣保護区などの狩猟可能区域以外の区域や狩猟期間外の期間における狩猟鳥獣の捕獲等

- 狩猟者登録を受けない狩猟

- 不正な手段等により狩猟免許、狩猟者登録、有害鳥獣捕獲の許可を受けること

- 銃猟禁止区域における銃猟

- その他

○六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金

- 頭羽数制限等の捕獲制限の違反

- 鉛弾使用禁止区域(指定猟法禁止区域)における鉛弾の無許可使用

- 都道府県知事の登録を受けない狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養

- その他

○五十万円以下の罰金

- 垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地における、占有者の承諾を得ない狩猟等

- その他

○三十万円以下の罰金

- 狩猟の結果(捕獲報告)の未報告

- 鳥獣保護区等の標識の移転、き損、又は除去

- 狩猟者記章を着用しない狩猟

- 所定の標識をつけないわな・網を使用した狩猟

○狩猟免許の失効

- 有害鳥獣捕獲の許可又は狩猟免許を受けた者が鳥獣法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられたとき

ネズミ

▲ネズミ

(駆除の対象となるのは家ネズミ)

ネズミ(鼠)は、1,100種以上いると言われていますが、ハツカネズミ、ドブネズミ、クマネズミが家ネズミといわれています。ネズミ算という言葉があるように繁殖力が旺盛でドブネズミは一度に8~9匹生むことが出来、60日間程度で成熟し子供が産めるようになるとのことです。

夜行性で、人が寝静まった頃に人間の食料などを食べたりします。また、ネズミはリスなどのように一生伸び続ける門歯をもつため、常に硬いものをかじって前歯をすり減らす習性があります。そのため柱や壁、時には電線をかじって火災の原因になります。

<おもな被害>- 食品・加工品・梱包材への食害

- 建材、家具、配管パイプのほか建物設備をかじられる被害

- 電気配線をかじられる事によるショート、停電、火災

- 寝たきりのお年寄りや赤ちゃんが噛まれる被害

- 病原菌の媒介、ダニ・ノミなどの寄生虫の媒介や動物由来感染症

- 糞尿、死体による不衛生・悪臭被害

- 天井裏などを走る騒音被害 など

ハクビシン

▲ハクビシン

(狩猟獣 移入種)

ハクビシン(白鼻芯)は、その名の通り、額から鼻にかけて白い線があることが特徴。人家近くに生息して屋根裏でも繁殖する。足の指は前後共に5本でタヌキなどと足跡で見分けることが出来る。

植物食中心の雑食性で、果実、種子、小動物、鳥、鳥の卵などを食べる。

<おもな被害>

- 畑・果樹、鳥類や卵、などの食害

- 屋根裏に巣を作った場合は糞尿、天井の破壊

- ノミ・ダニなどの媒介

- 動物由来感染症

タヌキ

▲タヌキ

(狩猟獣)

タヌキ(狸)は、体長約50~60cm。体重3~10 kg。ずんぐりとした体つきで、足が短く、尾は太い。体色はふつう灰褐色で、目の周りや足は黒っぽく、足の指は4本で夜行性。

雑食性で、ネズミ、カエル、鳥類や卵、魚類、昆虫等の小動物のほか、果実なども食べ、人家近くで生ゴミをあさったりする。

本来は森林に生息するが、近年は市街地にも住みつくようになり被害が出ている。

<おもな被害>

- 畑・果樹、鳥類や卵、池の魚などの食害

- ノミやダニなどの媒介

アライグマ

▲アライグマ

(外来種 外来生物)

アライグマ(洗熊、浣熊)は北米原産の特定外来生物で、近年ペットとして飼われたものが捨てられたり、逃げたものが野生化したと言われます。

日本には天敵がいないため急速に生息域を広げ、その個体数が増加するに従い農作物の被害はもとより、野生在来種への生態系にも致命的な打撃を与える力をもつと言われています。

食欲旺盛な雑食性です。両生類、爬虫類、鳥類の卵、昆虫類、甲殻類、果実、農作物など何でも食べます。しかもアライグマは知能が高く天敵がいないため、人での駆除しか方法はありません。

「特定外来生物」に指定。

<おもな被害>

- 畑・果樹、鳥類や卵、ペット、池の魚などの食害

- 屋根裏に巣を作った場合は糞尿、破壊

- ノミ・ダニなどの媒介 狂犬病感染

カラス

▲カラス

(狩猟鳥)

日本で普通に見られるカラスは、ハシブトガラスとハシボソガラスの2種で、雑食性でゴミや動物の死体をついばんでいるところがよく目撃されます。

市街地では、ごみ集積所を荒らしたり、田畑では作物を荒らす被害が出ています。また、夕方になると大群で、電線や樹木に止まって大量の糞や鳴き声でも被害を被るケースも多発しています。

<おもな被害>

- 糞害、鳴き声、農作物の食害、ゴミ集積序所のゴミ散乱

- 電柱(電線付近)で針金類で営巣した場合ショートして、大停電の原因となります。

ドハト

▲ハト

(保護鳥)

平和のシンボルと言うイメージのハトですが、大群となると被害が出るようです。身近に見られるハトは飼育品種(伝書バト)が野生化したもの思われ、群れをなす習性があり草食性。

<おもな被害>

- 糞害、鳴き声、農作物の食害

ヘビ

▲ヘビ

ヘビ(蛇)といえば、くねくねした細長い体と、毒を連想する方も多いのではないでしょうか。この地域の毒蛇というと主にマムシとヤマカガシです。

ヘビにであっても後を追いかけてまで襲ってくるようなことはありません。嫌いな方は刺激しないよう静かに後ずさりしてその場を離れましょう。

マムシの毒は出血毒と言われ、噛まれると末梢血管系に異常を発生させ、赤血球を血管の外に出してしまう作用を持ち、その作用によって体内の組織を破壊してしまいます。

また、ヤマカガシの毒は血液凝固阻害毒と言われ、その名の通りに血小板に作用して、血液が固まるのを阻害します。そのため、皮下出血や血便、血尿などが起こり、最悪の場合には脳内出血が起こってしまいます。この毒は、噛まれても激しい痛みは伴わないので、大した事に思わない場合がありますが、深く噛まれた場合は死に至るケースも多く非常に危険です。また頸部(首)に二列の毒腺をもっているので首にも注意が必要です。

<万一毒蛇に噛まれたときの処置>

余り体を動かさないようにし、至急病院へ連絡して指示を仰いでください。

(種によって抗毒素血清治療が異なるため、ヘビの特徴を忘れないでください)

◆毒蛇に咬まれた時の応急処置、毒の吸引器(ポイズンリムーバー)もあります。

※噛まれたらすぐに処置を行ってください。時間が経つほど体内に毒が回ります。

●詳しくは販売商品をご覧頂くか、お電話でお問合わせください。

サプラス 電話 0234-92-2400

▲ポイズンリムーバー 山林や河川敷の草むらに入る場合などにはぜひ携帯してください。

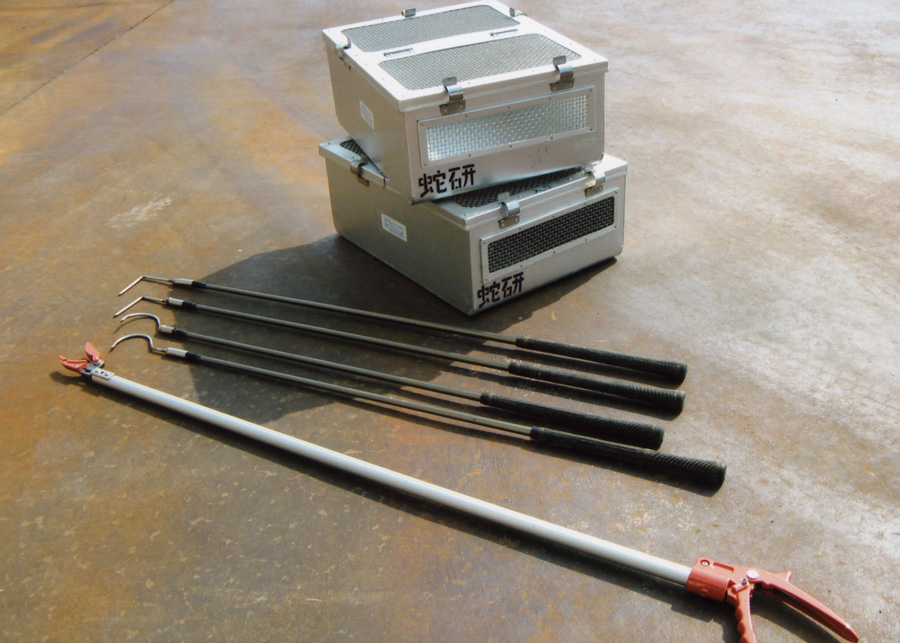

▲ヘビの捕獲用品

スネークフック・捕獲箱

詳しくは販売商品をご覧下さい。